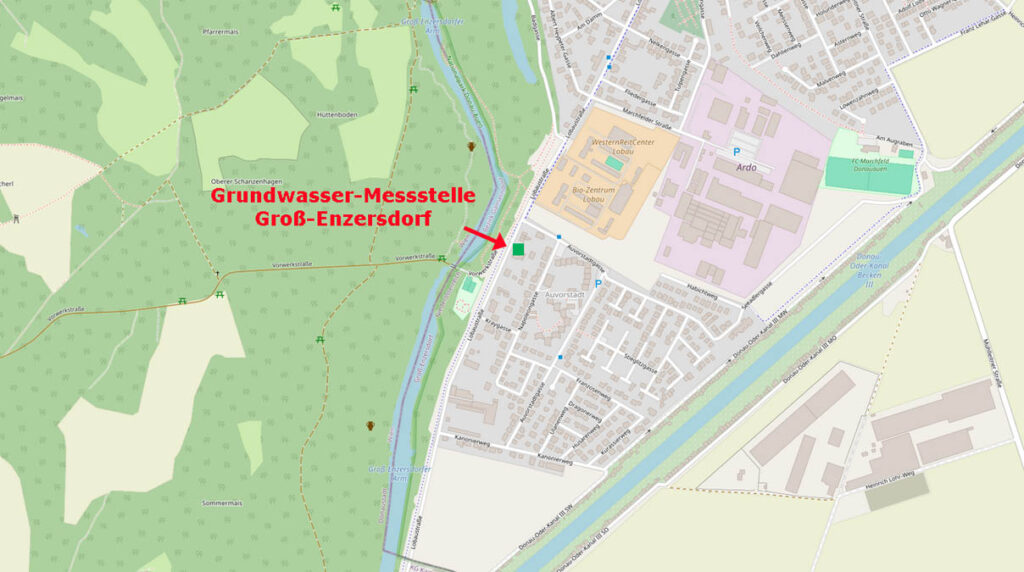

Vorweg ein Eingeständnis: Bei der Grundwasser-Messstelle in Groß-Enzersdorf war ich selbst noch nie. Ihren Ort kenne ich nur von der Website ehyd.gv.at. Die Position des grünen Rechtecks auf dem Kartenausschnitt unten entspricht der Position auf der Karte von ehyd.gv.at. (Ein Lokalisierungsversuch mit den angegebenen Koordinaten brachte mich übrigens in einen Privatgarten etwas nordöstlich davon …)

Wo genau auch immer: Die Messstelle ist ziemlich „strategisch“ platziert. Einerseits liegt sie sehr nahe am Groß-Enzersdorfer Arm, andererseits wird sie von starken Donauhochwässern erreicht, die über den Schönauer Schlitz von unten her durch die Untere Lobau vordringen. Und der Groß-Enzersdorfer Grundwasserpegel ist praktisch der einzige im Bereich der Oberen Lobau, dessen Verlauf nicht nur aktuell (zumindest alle 6 Stunden), sondern bis 1963 zurück online abrufbar ist – auf der Website der niederösterreichischen Landesregierung. Hier der Link zur längsten Zeitreihe: Grundwasserspiegel Groß-Enzersdorf, gesamt.

© OpenStreetMap contributors, Bearbeitung: Robert Poth

In der Oberen Lobau gibt es zahlreiche andere Grundwasser-Messstationen, etwa beim Fasangartenarm, nördlich des Donau-Oder-Kanals oder beim Tischwasser. Die Werte dieser Stationen werden aber entweder nur monatlich oder (großteils) erst nach 2-3 Jahren veröffentlicht, wie insbesondere auf der oben erwähnten Website ehyd.gv.at (derzeit bis Ende 2022). Allen diesen Daten lässt sich entnehmen, ob die Wasserzufuhr in die Obere Lobau ihren wesentlichen Zweck erfüllt, nämlich den Grundwasserpegel in der bereits stark verlandeten ehemaligen Flussau anzuheben – Ziel ist, typische Feuchtlebensräume zu erhalten, trocken liegende Altarme wiederzubeleben und die weitere Verlandung zumindest zu bremsen.

Der Groß-Enzersdorfer Arm ist der stromabwärts gesehen letzte Teil des ehemaligen Seitenarms der Donau, dessen Reste heute als „Mühlwasser“ bekannt sind. Damit ist er auch zeitlich das letzte Gewässer, das von der seit den 90er Jahren jeweils von Anfang März bis Ende Oktober betriebenen „Mühlwasser-Dotation“ der Oberen Lobau erreicht wird. Seit 2001 ein Verbindungsarm zum Eberschüttwasser geöffnet wurde, könnte das Wasser eigentlich in die Untere Lobau weiterfließen, die es ebensosehr brauchen könnte wie die Obere Lobau. Dafür fehlt aber derzeit die Bewilligung, und daher endet die Dotationsstrecke am sogenannten Staudigl-Wehr, einem einfachen Balkendamm. (Mehr dazu siehe u. a. Der Weg des Wassers in die Lobau.)

Das Dotationswasser stammt, genauso wie das Wasser für die seit 2023 betriebene Dotation Panozzalacke, großteils aus der Neuen Donau – maximal 500 Liter pro Sekunde werden in das Altarmsystem geschleust. Was davon nicht vorher abgezweigt wird, erreicht Ende März oder Anfang April den Groß-Enzersdorfer Arm, 4-5 Wochen nach Dotationsbeginn – sofern alles funktioniert wie gedacht. Ob das der Fall ist, zeigt der Grundwasserpegel Groß-Enzersdorf, der sofort auf den steigenden Wasserstand im Altarm reagiert.

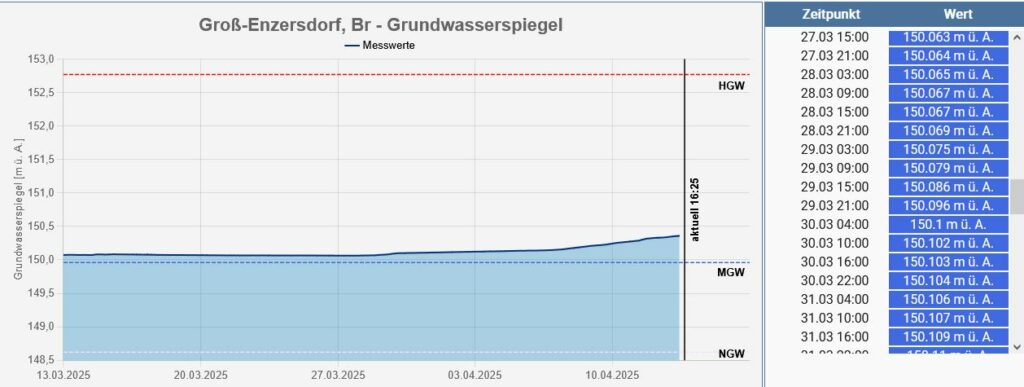

2025 läuft bisher alles nach Plan – der Anstieg begann heuer am 27. März, siehe Zahlen rechts in der Grafik.

Daraus folgt, dass bei einer erfolgreichen Dotation ein tpyischer saisonaler Verlauf des Pegels in Groß-Enzersdorf zu sehen sein müsste – Anstieg ca. ab Anfang April, dann um einen Höchstwert schwankend, Abfall ab Anfang November. Der Höchstwert („Grenzwasserstand“) für den Groß-Enzersdorfer Arm ist in der Dotationsbewilligung festgelegt – 150,6 müA (Meter über Adria). Wird er erreicht, muss die Dotation gestoppt oder zumindest gedrosselt werden. Außerdem sollten Donauhochwässer zu sehen sein, die Donauwasser bis in den Groß-Enzersdorfer Arm bringen – die halten sich natürlich nicht an Bewilligungsbescheide.

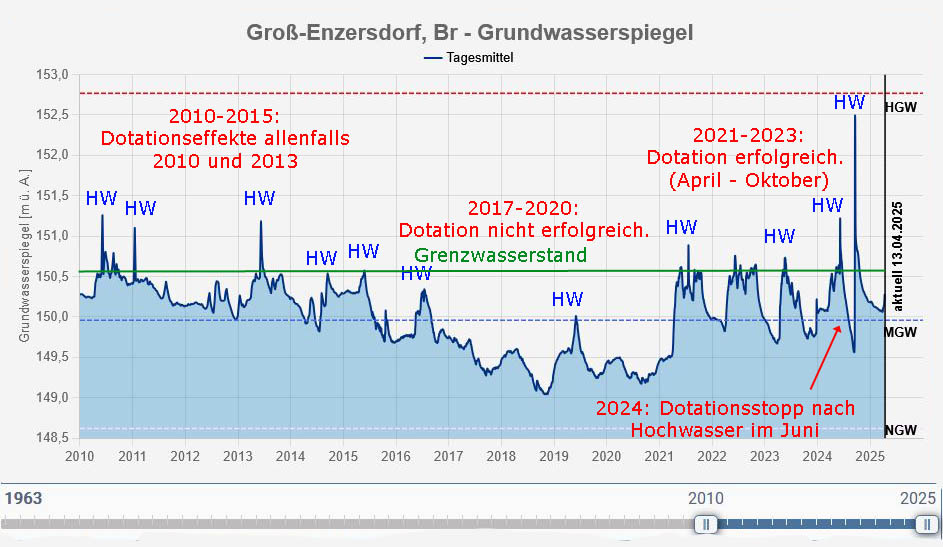

Pegelverlauf 2010 – 2024. Was lässt sich nun am Verlauf des Pegels von 2010 bis 2024/25 erkennen, der in der folgenden Grafik dargestellt ist? Einiges.

Erstens gibt es eine Art „Hintergrundtrend“, der von Dotationseffekten und Hochwässern lediglich überlagert wird – dieser Trend entspricht wahrscheinlich den über die Jahre schwankenden Niederschlagsmengen und den Grundwasserentnahmen durch die Landwirtschaft im angrenzenden Marchfeld. Der GW-Pegel war vor 2016 generell höher, sank dann bis 2020 und erholte sich ab 2021, was sich an den wieder höheren Tiefstwerten im Winter erkennen lässt.

Zweitens steigt der Pegel generell nicht über 150,6 müA, entsprechend dem Grenzwasserstand. Praktisch alle darüber liegenden Pegelstände – kurzfristige Ausschläge nach oben – sind Hochwasser-Effekte („HW“ in der Grafik). Und drittens, und das ist die wichtigste Erkenntnis: Es gab in den ganzen 15 Jahren von 2010 bis 2024 nur drei Jahre, die einen deutlich dotationsbedingten saisonalen Pegelverlauf zeigen – 2021, 2022 und 2023. Dazu kommen noch die Jahre 2010 und 2013 mit einem Verlauf, der noch eine zumindest halbwegs erfolgreiche Dotation vermuten lässt.

Hindernisse am Dotationsweg. Was da wahrscheinlich verantwortlich war, wissen wir mehr oder weniger für die Jahre 2017 bis 2020: Es hatten sich „Anlandungen“ an Hochpunkten am Dotationsweg gebildet, die zu einem Rückstau geführt hatten. Solche Hindernisse könnten auch schon in den Jahren davor die Dotation sabotiert haben. Rückstau bedeutet, dass die Grenzwasserstände stromaufwärts im Mühlwasserarm überschritten werden, worauf die Dotation abzubrechen oder zu drosseln ist. Die zuständigen Magistratsabteilungen kümmerten sich offenbar nicht oder nicht ausreichend darum, woran es bei der Mühlwasser-Dotation haperte, und so wurden diese Probleme erst 2020 beseitigt. Zumindest bis 2023 funktionierte es wieder weitgehend.

Festzuhalten ist aber auch, dass eine Blockade der Dotation, die sich am Grundwasserpegel in Groß-Enzersdorf erkennen lässt, nicht bedeutet, dass überhaupt kein Wasser in die Obere Lobau gelangt. Doch die Wassermengen sind deutlich geringer, und erreicht werden bloß weiter stromaufwärts gelegene Gebiete, weshalb durchaus von einem Misserfolg gesprochen werden kann.

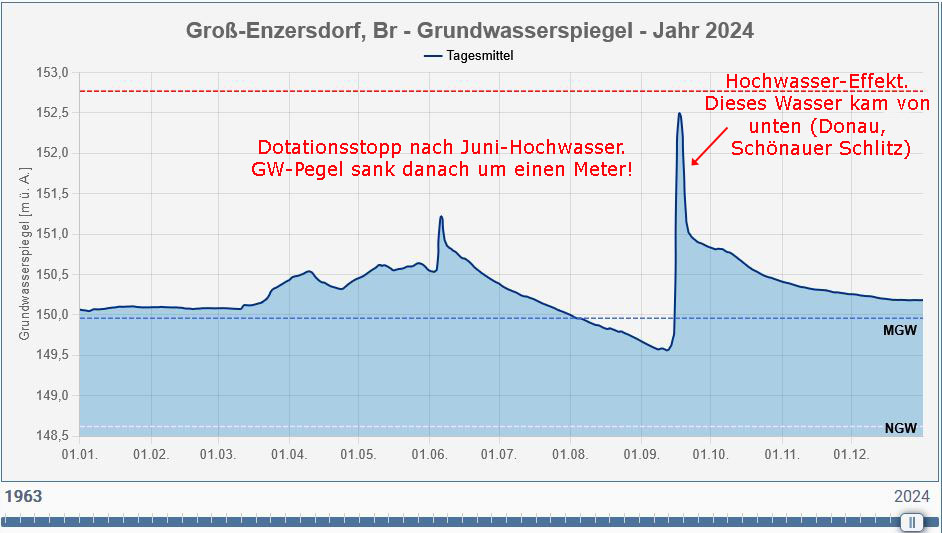

Katastrophe 2024. Das vergangene Jahr war dann ziemlich katastrophal für die Obere Lobau. Denn nach dem Juni-Hochwasser, bei dem die Neue Donau wie üblich als „Entlastungsgerinne“ genutzt wurde, blieb die in der Regel kurzfristige Normalisierung der Wasserqualität der Neuen Donau aus. Die in den wasserrechtlichen Bewilligungen festgelegten Mindestkriterien für die Qualität des Dotationswassers wurden nicht mehr erreicht – die Werte für Trübe, Planktonalgen und Nährstoffe blieben zu hoch. Daraufhin blieb den Wiener Behörden nichts anderes übrig, als sowohl die traditionelle Mühlwasser-Dotation als auch die neue Dotation Panozzalacke völlig einzustellen.

Der Effekt dürfte auf dem gesamten Dotationsweg und für große Teile der Oberen Lobau fatal gewesen sein, wie der Grundwasserpegel von Groß-Enzersdorf zeigt: Er sank um einen Meter. Dann kam das (noch stärkere) Hochwasser im September, das Donauwasser von unten her (über den Schönauer Schlitz) bis in den Groß-Enzersdorfer Arm brachte und den Pegel fast auf einen Rekordwert steigen ließ, knapp unter dem bisherigen Maximum von 1991. Mit der neuerlichen Öffnung der Neuen Donau zwecks Hochwasserschutz war die Dotationssaison endgültig vorzeitig zu Ende.

Würde sich das Szenario von 2024 im laufenden Jahr oder in einem der nächsten Jahre wiederholen, wäre das derzeitige (wasserrechtlich bewilligte) Dotationskonzept für die Obere Lobau wohl als gescheitert zu betrachten. Es ist zu hoffen, dass sich die zuständigen Magistratsabteilungen bereits die Köpfe über mögliche Alternativen zerbrechen.