Der „Schönauer Schlitz“ und die Untere Lobau nach zwei Hochwasserwellen – Bilder und Videoclips vom 23. Juni 2020.

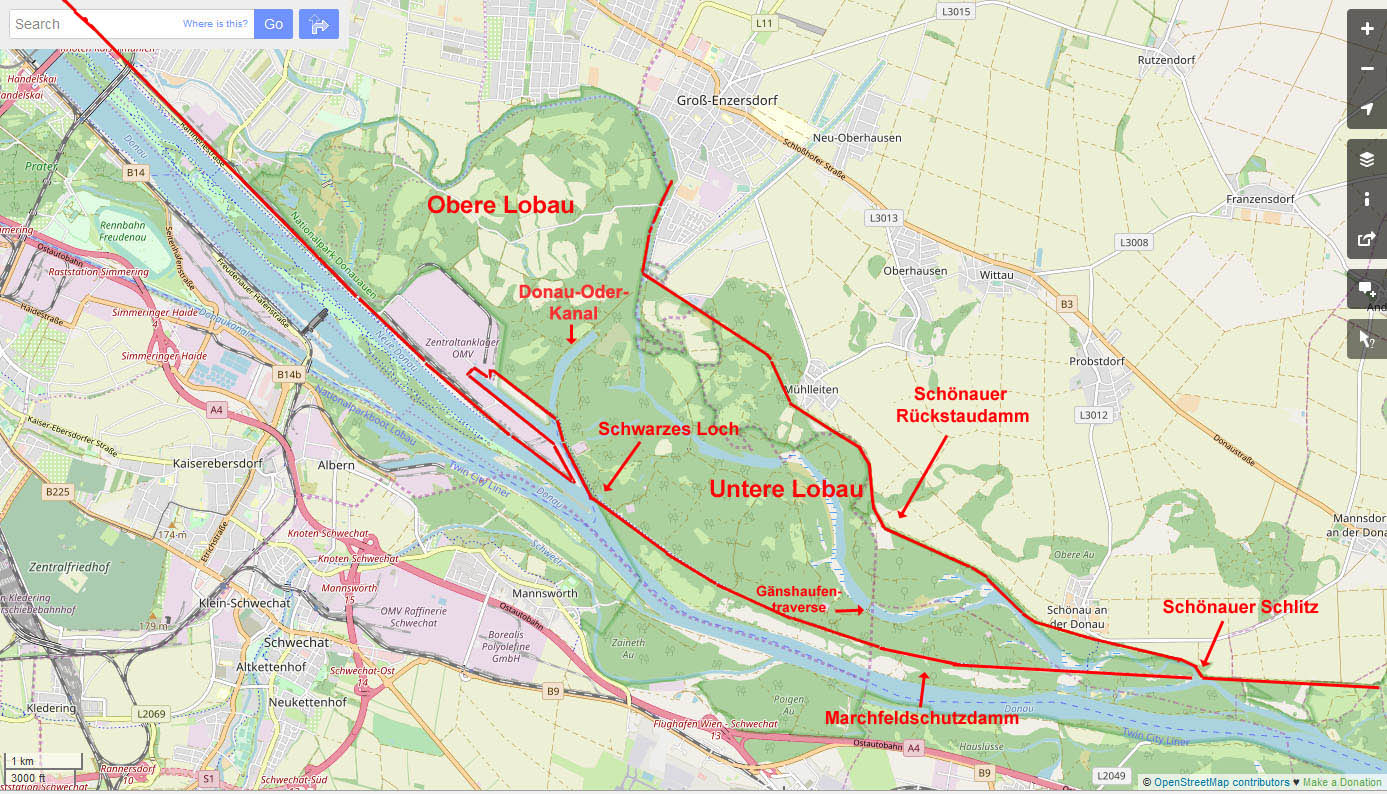

In der zweiten Junihälfte gab es zwei aufeinanderfolgende Hochwasserwellen an der Donau. Die erste erreichte ihren Höhepunkt am 17.5., die zweite, stärkere in der Nacht auf den 23. Juni (siehe Grafik Wasserstand). Das brachte einiges Donauwasser in die Untere Lobau – dank dem „Schönauer Schlitz“.Was ist der Schönauer Schlitz? Eine Lücke im Marchfeldschutzdamm zwischen Wien und der Staatsgrenze an der March, stromabwärts von Schönau an der Donau. Nicht breit, ein paar Dutzend Meter. Angelegt wurde er 1890 nach einem Dammbruch, um den Abfluss von Donauwasser zu ermöglichen, das es durch den Schutzdamm auf die andere Seite geschafft hatte. Diese seither bestehende Öffnung ermöglicht aber auch den umgekehrten Prozess: Ab einem mittleren Wasserstand der Donau („Mittelwasser“) strömt Donauwasser durch den Schlitz aufwärts in die Untere Lobau – bei Hochwasser ziemlich viel sogar.

Je nach Ausmaß des Hochwassers kann dieser „Rückstau“ sogar das Schwarze Loch erreichen, ein Gewässer gleich beim Schutzdamm, etwa gegenüber dem Ende der Wiener Donauinsel. Das liegt am relativ geringen Gefälle der Ebene östlich von Wien und der Donau – pro Kilometer nur rund 40 cm. Beim letzten hundertjährlichen Hochwasser im Juni 2013 etwa stieg der Donaupegel um mehr als 5 Meter über Mittelwasser, was dem Höhenunterschied auf 12,5 Kilometern entspricht.

Schönauer Rückstaudamm. Auch wegen des Rückstaus bei Hochwasser wurde übrigens ein zweiter Damm, der Schönauer Rückstaudamm errichtet (fertiggestellt 1892). Er beginnt in Groß-Enzersdorf und endet, erraten, beim Schönauer Schlitz (siehe Karte).

Das klingt alles etwas eigenartig, aber alle, denen die Lobau am Herzen liegt, sind heilfroh darüber, dass es diesen „Schlitz“ gibt: Er sorgt dafür, dass die Untere Lobau wenigstens irgendwie weiterhin in das Hochwassergeschehen an der Donau eingebunden ist. Unbestritten ist auch der Beitrag des Schönauer Schlitzes zur Minderung der Hochwasserfolgen stromabwärts: Die Untere Lobau kann so große Wassermengen zurückhalten, die sie nur verzögert wieder abgibt.

Schattenseite Verlandung. Eine natürliche Aulandschaft wird allerdings von oben durchströmt, nicht von unten „bewässert“. Daher hat der Schönauer Schlitz auch eine wesentliche Schattenseite: Donauwasser führt viele Schweb- und Nährstoffe mit. Bei jedem Hochwasser in der Unteren Lobau bleibt etwas davon zurück, und zwar dauerhaft, mangels ausreichender Durchströmung des Gewässerzugs von oben. Das trägt zur Verlandung der Gewässer bis hinauf zur Gänshaufentraverse bei. Bis zu 90 Prozent der Sedimente lagern sich allerdings bereits vor der Schönauer Traverse ab, wie Messungen ergaben. Noch a Glück, aber davor soll uns der liebe Gott ja behüten, meinte Torbergs Tante Jolesch.

Seit ich über seine Funktion Bescheid weiß, übt der Schönauer Schlitz eine gewisse Faszination auf mich aus: Ich wäre gerne einmal dabei, wenn Donauhochwasser durch den Schlitz nach oben strömt. Bei niedrigem Donaupegel steht im Schlitz kaum Wasser, wie auf diesem Videostill vom 17.5. zu sehen. Kaum zu glauben, dass die ganze Untere Lobau durch diesen schmalen Graben unter Wasser gesetzt werden kann.

Nach dem Hochwasser. Die letzte Gelegenheit dazu war am 22. Juni – die habe ich knapp verpasst. Aber tags darauf, am 23. Juni, als die zweite Hochwasserwelle schon vorbei war, war ich dort – im Rahmen eines Nachmittagsausflugs in die Untere Lobau. Ein Aufwärtsströmen war natürlich nicht mehr zu erwarten, denn der Donaupegel war schon wieder stark gefallen. Trotzdem war der Unterschied zum 17.5. des Jahres, als ich auf der anderen Seite stand, spektakulär. Der schmale Graben wirkte wie ein kleiner, von oben durchströmter Nebenarm der Donau; die Untere Lobau, erst tags zuvor mit Donauwasser aufgefüllt, entleerte sich bereits wieder in rasantem Tempo. Ich schätze, dass hier ein bis zwei Kubikmeter die Sekunde stromabwärts flossen (siehe Video). An den Ablagerungen auf der Ufervegetation kann man sehen, dass der Wasserstand am Höhepunkt der Hochwasserwelle mindestens einen Meter höher war.

Ein echter Seitenarm. Danach machte ich einen Abstecher zum östlichen Abschnitt des Schönauer Rundwegs, um mir einen „echten“ Seitenarm der Donau anzusehen – einen, der die meiste Zeit im Jahr von oben durchflossen wird (und nicht von unten), was in diesem Fall erst 2003 ermöglicht wurde, eine der erfolgreichen Revitalisierungsmaßnahmen der Verwaltung des Nationalparks Donau-Auen.

Der Weg war kurz zuvor noch überströmt, wie an den stromabwärts gebeugten Grasbüscheln zu erkennen. Ein enormer Unterschied zum November 2018, als ich hier zuletzt Aufnahmen gemacht habe – im Winter führt die Donau im Normalfall nur wenig Wasser, und damals lag dieser Seitenarm praktisch trocken. Am 23. Juni konnte man hier dagegen die Kraft eines Donauhochwassers erahnen, auch wenn der Pegel schon um zwei Meter gefallen war.

Schönauer Wasser. Wie mag wohl das untere Schönauer Wasser aussehen, dachte ich mir? Nun, prächtig, wie die erste der beiden folgenden Aufnahmen zeigt. Die zweite stammt vom 25. Oktober – sie zeigt, wie flach dieses Gewässer in großen Teilen bereits ist. [„Unteres“ und „Oberes“ Schönauer Wasser: Damit meine ich die Gewässerteile oberhalb und unterhalb der Schwadorfer Furt, die bei niedrigen Wasserständen trocken liegt.]

Schönauer Traverse. Der Spaß wird aber nur von kurzer Dauer sein – zwei, maximal drei Tage vielleicht. Der Wasserstand war bereits am Fallen, und zwar kräftig. An der Schönauer Traverse selbst stand das Wasser noch bis an die Brückenkante und floss mit ziemlichem Speed abwärts (Video unten). Auch diese Traverse war wohl noch wenige Stunden zuvor zur Gänze überströmt: am 25. Oktober lag hier alles trocken (siehe auch Untere Lobau am 25. Oktober 2019).

Das Wehr an der Gänshaufentraverse. Meine letzte Lobau-Station an diesem Tag war die Gänshaufentraverse, ebenfalls ein künstlicher Übergang zwischen Kühwörther Wasser und oberem Schönauer Wasser. Das Wehr hier wurde zu einer Zeit errichtet (2001), als man noch fest damit rechnete, dass man mehr Wasser auch von oben in die Untere Lobau bekommen würde. Daraus wurde bisher nichts, wegen des Grundwasserwerks Lobau (siehe Lobau: Die Quadratur des Kreises).

Immerhin hat die MA 45 (Wiener Gewässer) eine Wehrordnung entwickelt, um das Beste aus der fatalen Situation zu machen: Der Wasserstand im Kühwörther Wasser und stromaufwärts soll möglichst gehalten werden (daher ist das Kühwörther Wasser die meiste Zeit im Jahr eigentlich eine Art von Stausee), Sediment- und Nährstoffeinträge durch Hochwässer sollen möglichst verringert werden.

Wie zu sehen, war das Wehr geschlossen, der Wasserstand im Kühwörther Wasser relativ erfreulich, und der Spiegel des Schönauer Wassers lag nur knapp darunter. Ob das Wehr während der beiden letzten Hochwasserwellen zu irgendeinem Zeitpunkt geöffnet war, konnte ich auch nach einem Studium der Wehrordnung nicht zweifelsfrei feststellen. Ich nehme an, das Wehr war die ganze Zeit geschlossen.

Dem Schönauer Wasser hilft das Wehr natürlich nicht. Es wird beim derzeit wieder sinkenden Donaupegel einfach „ausrinnen“, der obere Teil solange, bis der Wasserstand unter die Höhe der Schwadorfer Furt sinkt, der untere schlimmstenfalls bis die Passage unter der Brücke an der Schönauer Traverse trocken liegt. Analoges gilt für den Nebenarm zwischen Schönauer Traverse und Schönauer Schlitz, wo bloß voneinander getrennte Lacken übrig bleiben dürften.

Seltenes Ereignis. Wie oft kommt eigentlich Donauwasser hoch in die Untere Lobau? Früheren Studien zufolge wird das untere Schönauer Wasser an durchschnittlich 127 Tagen pro Jahr durch rückströmendes Donauwasser „erfasst“, das obere Schönauer Wasser nur an 102 Tagen. „Erfasst“ inkludiert aber jede Anbindung an die Donau, auch wenn sie die Wasserstände nur um ein paar Zentimeter erhöht. Ereignisse wie am 23. 6., mit einem Donaupegel von 540 cm (Wildungsmauer), sind viel seltener (zwei bis drei Mal im Jahr) und kommen vor allem in der zweiten Jahreshälfte kaum vor.

Halbwegs „natürliche“ Zustände in der Unteren Lobau könnte es nur geben, wenn der Gewässerzug vom Eberschüttwasser abwärts über Mittelwasser und Kühwörther Wasser auch bei mittleren Donaupegeln von oben durchströmt würde, und zwar von Dutzenden Kubikmetern pro Sekunde. Das war auch früher mal so vorgesehen. Bis sich das Grundwasserwerk Lobau, dem eine Aufbereitungsanlage fehlt, als scheinbar unüberwindliche Hürde auftürmte, die nicht einmal eine Dotation mit drei oder vier Kubikmeter zulässt. Das ist der Status quo, der die Untere Lobau zu einem langsamen, aber sicheren Tod verurteilt.

Die Gänshaufentraverse ist kaum geeignet Wasser zurück zu halten. Man sollte sich den Damm unter Wasser anschauen. Als ich vor 15 Jahren dort tauchte war der Damm vom Biber durchlöchert, glaube nicht das sich seither etwas geändert hat. Wo früher klares Grundwasser durchsickerte und für eine Bewässerung der Lobau sorgte ist durch die mehrfachen Dammreparaturen (Abdichtungen) keinerlei Wasserzufuhr mehr möglich.